说起宇宙里那些让人瞪大眼睛的事儿,1994年那场彗星撞木星绝对是头一号。那时候人类第一次亲眼看到两个天体这么猛地撞在一起,简直颠覆了大家对太空的认知。

彗星叫舒梅克-列维9号,是由三位天文学家在1993年发现的。他们用帕洛马天文台的46厘米施密特望远镜拍照片,本来是找近地小行星,结果意外逮到这个家伙。它看起来不像寻常彗星,而是一串分成好几块的碎片,排成一排,像串珠子一样。

它原本是颗绕太阳转的彗星,大概在上世纪20到30年代被木星的引力逮住,成了它的临时卫星。1992年,它离木星太近,只隔了4万公里左右,木星的潮汐力就把这彗星扯碎了。罗什极限就是指靠近大行星时,小天体承受不住引力差,会被撕裂。

舒梅克-列维9号的核估计直径1.5到2公里,密度只有0.5克每立方厘米,主要是冰和岩石混合。扯碎后,分成21块碎片,从A到W标号,每块大小从几百米到2公里不等。这些碎片继续绕木星转,轨道越来越扁。

发现者是尤金、卡罗琳和大卫。尤金是地质学家,转行研究行星撞击坑;卡罗琳是他的妻子,本来教书,后来帮丈夫检查照片;大卫是业余天文学家,写过不少天文书。这三人是老搭档,以前已经找到8颗周期彗星了。

他们在帕洛马山上用胶片拍夜空,卡罗琳的立体视力特别好,帮着挑出异常点。发现后,他们报给国际天文学联合会,彗星正式编号D/1993 F2。

轨道计算一出,大家傻眼:这不是绕太阳,是绕木星,而且快撞上了,大概会在1994年7月扎进去。消息传开,全世界天文学家都兴奋坏了,因为这是人类史上头回能提前知道并观测到天体撞击。

撞击从1994年7月16日开始,到22日结束,持续6天。碎片以每秒60公里的速度砸进木星南半球大气层,那速度是216000公里每小时,相当于地球逃逸速度的几倍。

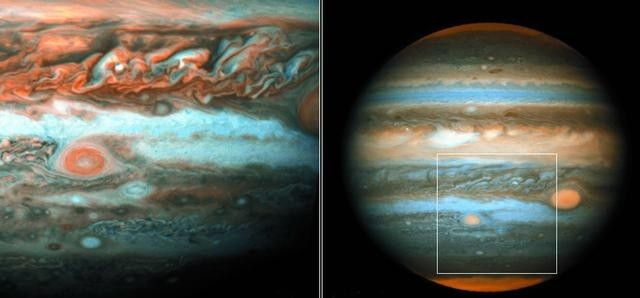

第一块A碎片在16日砸下去,位置在木星背对地球的一面,但木星自转快,9.92小时一圈,很快就转过来了。接着B、C一直到W,每隔几小时一块。最大的一块G碎片在18日撞击,砸出直径12000公里的黑斑,比地球还大。

每个碎片扎进去时,先在大气层压缩加热,产生火球,直径几千公里,高温达24000开尔文,比太阳表面热多了。然后火球上升,形成3000公里高的羽状物,里面是热气和尘埃。

能量释放是重点。整个事件总动能相当于300吉吨三硝基甲苯炸药,吉吨是10亿吨。单说G碎片,就放出600万兆吨三硝基甲苯的能量,兆吨是百万吨。

这数字什么概念?广岛原子弹才15千吨三硝基甲苯,全世界核武库加起来也就几万兆吨,舒梅克-列维9号的总威力是其数百倍。要是按平均原子弹算,超过20亿颗不是吹牛。

冲击波以每秒450米速度扩散,持续两小时以上。木星大气被搅得乱七八糟,云层扭曲,出现新漩涡,甚至环系统都晃荡了。观测数据显示,撞击后大气温度先升,然后在几周内降到正常以下,又慢慢回升。大撞击点温度变化更快,小点持久些。

观测设备全上阵。地球上各大天文台用红外和光学望远镜盯着,哈勃太空望远镜从轨道拍高清照片,伽利略探测器在去木星路上捕捉夜侧图像,还有尤利西斯、旅行者2号、射线卫星。

光谱分析发现新分子:二原子硫、碳二硫化物,这是在木星上头次见,二原子硫在天文学里也只见过一次。还有氨气、硫化氢、铁、镁、硅这些重元素,出乎意料的是氧分子没找到。水蒸气有,但少,说明碎片在较高大气层就碎了,大概250千帕压力处。

无线电观测显示,21厘米波段辐射增120%,是同步辐射从高速电子来的。极光在撞击点附近亮起,磁层扰动明显。

这事儿不光是热闹,还给科学带来大收获。先是了解木星大气。撞击挖出下面物质,显示上层主要是氢氦,下层有更多重元素。水、一氧化碳、氰化氢这些分子留了好几年,到2019年还能测到水蒸气在衰减。

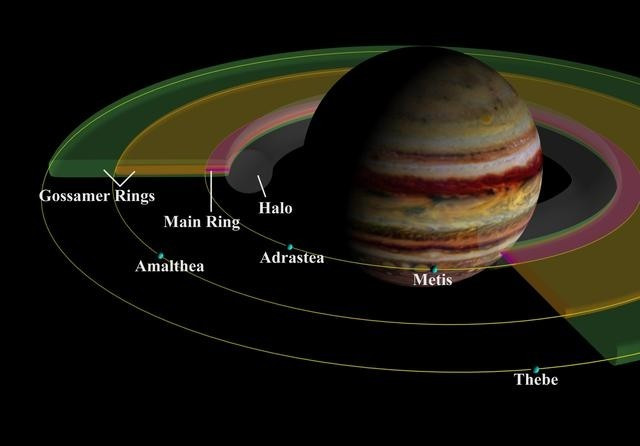

化学反应显示,阳光破坏氨气快,但氰化氢耐久。到2011年新视野探测器还看到环系统涟漪,说明撞击影响持久。木星环被倾斜1.24公里,尘埃从撞击喷出。

撞击还证明木星是太阳系“吸尘器”,每500年有0.3公里彗星砸,每6000年1.6公里级。相比地球,木星引力大,吸引更多碎片,减少内太阳系威胁,虽有模型质疑,但数据支持它帮地球挡灾。

事件后,人类对近地天体警惕起来。舒梅克-列维9号提醒大家,撞击随时可能。2009年木星又被砸一次。1994年后,美国航空航天局加大监测,找潜在危险彗星小行星。电影《世界末日》和《天地大冲撞》就是受这启发。

尤金去世后,他的骨灰随月球勘探者号埋月球,是首位“月葬”人类。卡罗琳继续找彗星,到2021年逝世,一生发现32颗彗星、数百小行星。大卫还活跃,写书讲课,强调业余观测价值。三人贡献永存,舒梅克-列维9号成了天文里程碑。